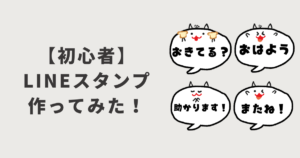

こんにちは!前回の記事では、LINEスタンプ作りの初挑戦について書きましたが、今回はその続編。「ChatGPTとCanvaで、マスコットキャラのLINEスタンプを作ってみた」体験記です。

ちょっと奮発してChatGPT Plusに課金してみた

まず、画像生成をもっと自由にやってみたくて、ChatGPT Plus(月額20ドル=約3,000円)にサブスクしてみました!

無料版だと画像生成が1日2回までという制限があるのですが、Plusにすると無制限で生成可能。しかもiPhoneアプリ開発にも使えそうなのでこれはアリだなと。(というか、実は一番やりたいのは「iPhoneアプリ開発」なのです。近いうちに記事にまとめたいと思ってます!)

「学びのマナティー」誕生

LINEスタンプ第一弾の経験を活かして、「次はマスコットキャラでも作ってみようか?」という話に。お題は「学び」に関連するもの。

というのも、このブログのタイトル「学びの自由帳| 不登校から始める、父と娘の生き抜くスキル」にもあるように、我が家にとってのテーマはずっと「学び」なのです。

でも「学び」に関連するキャラってなんだろう。色々とアイデアを出し合いました。(本の妖精「ヨムヨム君」、や鉛筆の「えんぴつくん」など…)

いろいろ出た中で、娘がポロッと言ったのが「学びのマナティーはどう?」とひとこと。

「それいいじゃん!」

とその場で即決でした(笑)

Canva×ChatGPTのコラボ制作

1. まずは娘が手書きでラフスケッチを書いてくれました。(マナティが、博士帽をかぶってチョークを持ってる)

2. それをChatGPTに読み込ませて清書してもらうと、こんな感じに…

凄い!イラストになってる!

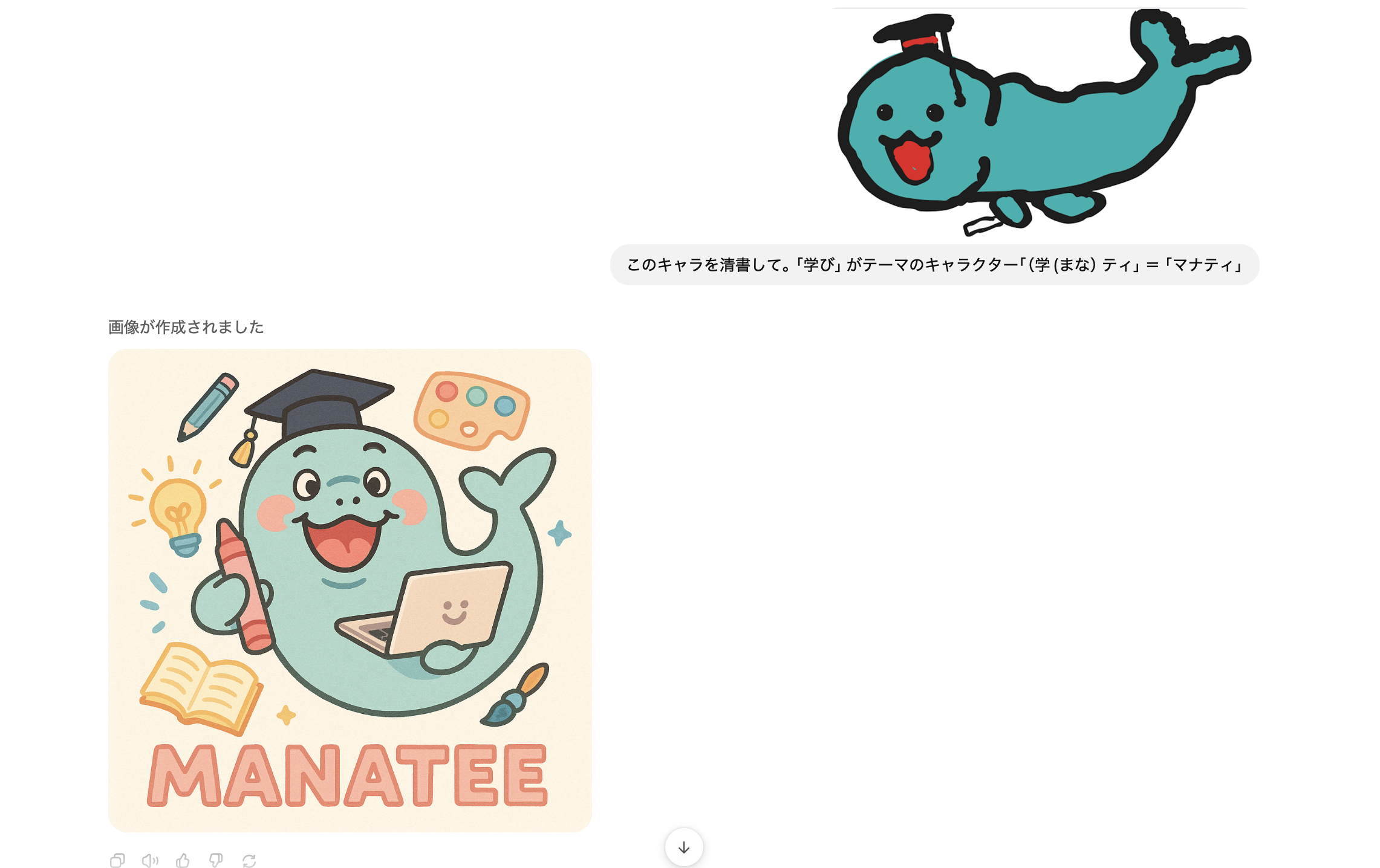

ただ、これだと情報量が多いかなと思ったのと、もう少し「ゆるキャラ風」にしたいなと思ったのと、文字は後で自分たちで入れたいので不要なので、「もう少しシンプルにしてください。ゆるキャラ風にしてください。文字は消してください」と入れてみました。

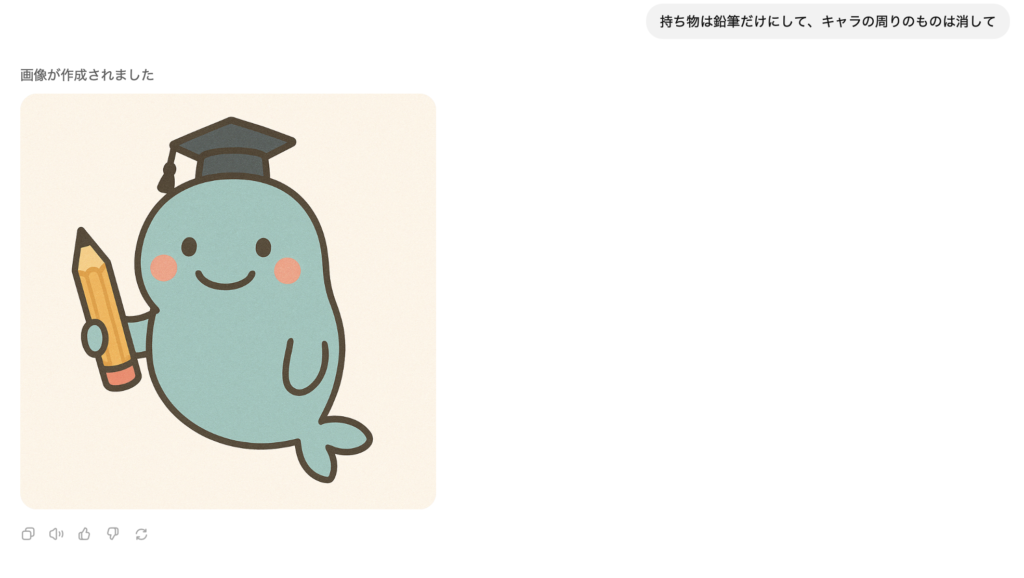

すると、2パターン作ってくれました。たしかに「ゆるキャラ風」になってます。文字も消してくれました。ただ、「シンプルに」というのがあまり伝わらなかったよう。たぶん私の表現力不足でした。「持ち物は鉛筆だけにして、キャラの周りのものは消して」と具体的に伝えると伝わりました。

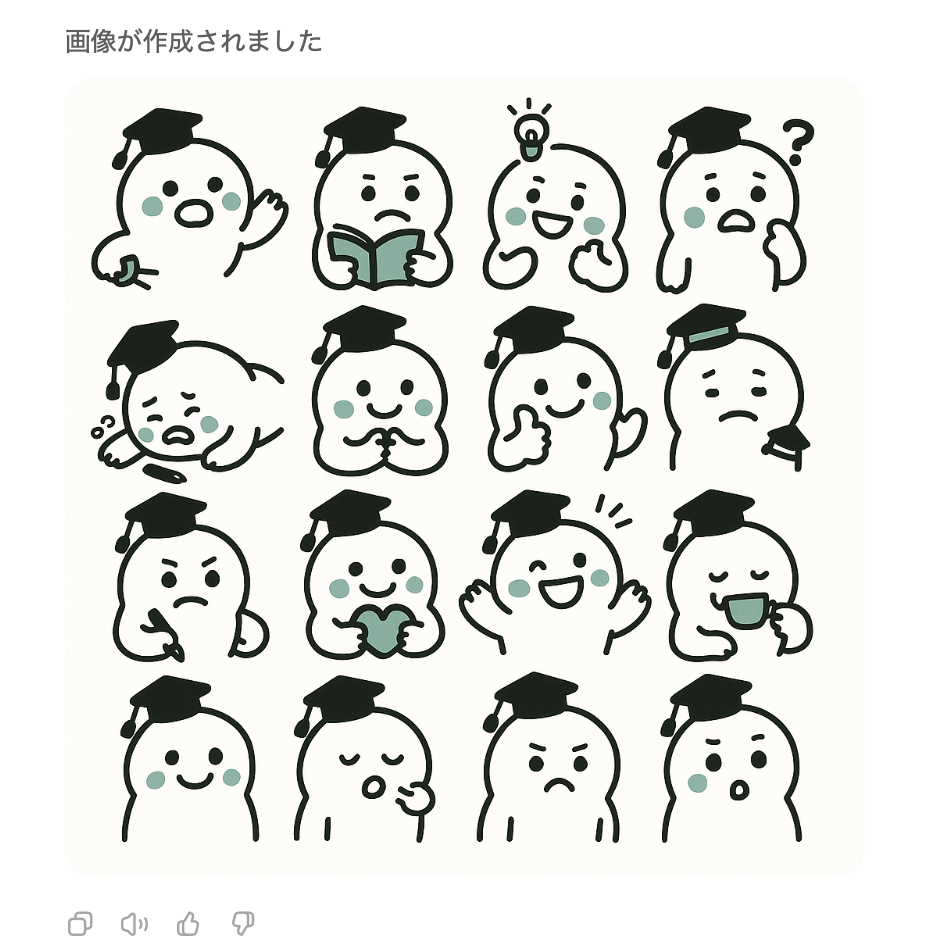

ただ、ここでふと、この体の色だとLINEの背景と同化して見にくいのでは、と気づき、「体の色を白」にしたり、「線をもう少し太く」したりと、いろいろな調整をして、最後に「このキャラクターの様々な表情16パターンを4x 4のグリッドに書いて」とお願いしてできたのが下です。

そしてこれをダウンロードして、それぞれのキャラが「なんと言ってたら面白いかな?」と話し合いながらCanvaでセリフを追加しました。

まさに親子×AIの共同制作!

画像が完成した後のLINEスタンプの申請作業は前の記事(【初心者】CanvaでLINEスタンプ作ってみた!)通りです。

ですが実は、申請したあと数時間で申請が却下されたと連絡がありました。理由を見てみると、一つのスタンプに著作権の問題があるとのこと。実はそれ、とある有名アニメキャラクターのセリフをもじったセリフを入れてたので、それがアウト判定だったようです。

そうか、こういうのはダメなのか。と、一つ勉強になりました。

そのセリフだけ変えて再度申請すると、2日後に承認の連絡が来ました!却下の連絡が来た時はドキッとしましたが、結果的にはすぐに承認されました。明らかな理由があり却下の場合は比較的すぐ連絡が来るのかもしれないです。

作ってみた感想

正直、「これ売れるのかな?」という気持ちはあります。

というか、売りたいと思っているわけでもないです。娘と一緒に作った作品なので、本当は無料で配りたいくらいなのですが、LINEスタンプには無料配布の仕組みがなくて、販売するしかないのです。

なので目的は売ることよりも、

- 娘と一緒にアイデアを出し合いながら作る体験

- 自分に絵心がなくても、AIで形にできる驚き

- 「こういう学び方もあるんだな」と子どもに伝える機会

になること。これだけでも、自己満足度120%!

とはいえ、、

「ワンチャン売れたらちょっと嬉しいよね(笑)」

なんて、娘とはこっそり話しています。

ですのでもし気が向いたら買ってみてください!

最後に:これからの「学び」って?

生成AIがここまで身近になっている今、これからの社会は確実に変わっていくと思います。

娘たちが大人になる頃、「正解を覚える」よりも「問いを立てる」「形にする」力の方が大事になるはず。

そんな中で、遊びながら・親子で・ちょっと本気で学べる時間って、とても貴重だなと感じました。

生成AIをどう使っていけるか、どんなアイデアが生まれるか――

娘と一緒に、新しい発想を探っていくのが、いまの何よりの学びになっています。